「朝ドラあんぱん第67話」は、昭和の高知を舞台にした物語の背景や、家族と新聞記者、それぞれの葛藤が交錯する注目のエピソードです。進駐軍と戦後社会のリアルな描写の中で、嵩のトキメキと若者たちの成長が鮮やかに描かれています。また、朝田のぶの挑戦と新聞作りの裏側にもスポットが当たり、主要キャストと登場人物の関係性がより深く掘り下げられています。「たかしのトキメキ」に込められた意味や、視聴率やSNSの反応まとめ、脚本・主題歌・スタッフの魅力も見逃せません。次回以降の展開やおすすめ関連ドラマについてもあわせてご紹介しますので、「朝ドラあんぱん第67話」を検索中の方はぜひご覧ください。

- 昭和の高知を舞台にした物語や時代背景について理解できる

- 家族や新聞記者たちの葛藤や成長について知ることができる

- 嵩のトキメキや若者たちの心情、進駐軍と戦後社会の状況がわかる

- 登場人物の関係性やエピソードの見どころ、視聴者の反応を把握できる

朝ドラあんぱん第67話あらすじと見どころ

昭和の高知を舞台にした物語の背景

本作「朝ドラあんぱん」は、1946年(昭和21年)の高知を舞台に、敗戦直後の混沌と希望が入り混じる時代を描いています。第67話では、戦後間もない高知で新聞社や闇市の人々が新しい時代を模索する様子が物語の核となっています。

舞台となる「高知新報」社内には、戦時中の言論統制から解放され、「言論の自由」という新しい風が吹き始めています。しかし、現実には物資不足や混乱が色濃く残っており、編集局では紙不足のため、焼け残った紙や古い紙をかき集めて使うという状況が続いています。

こうした時代背景は、登場人物たちの言動や価値観に大きく影響しています。若者たちや家族が、それぞれの立場で“新しい未来”を信じて歩み始める姿が、物語全体を通して丁寧に描かれています。

家族と新聞記者、それぞれの葛藤

第67話では、「家族」と「新聞記者」という二つの軸で、登場人物たちの葛藤が鮮明に描かれています。

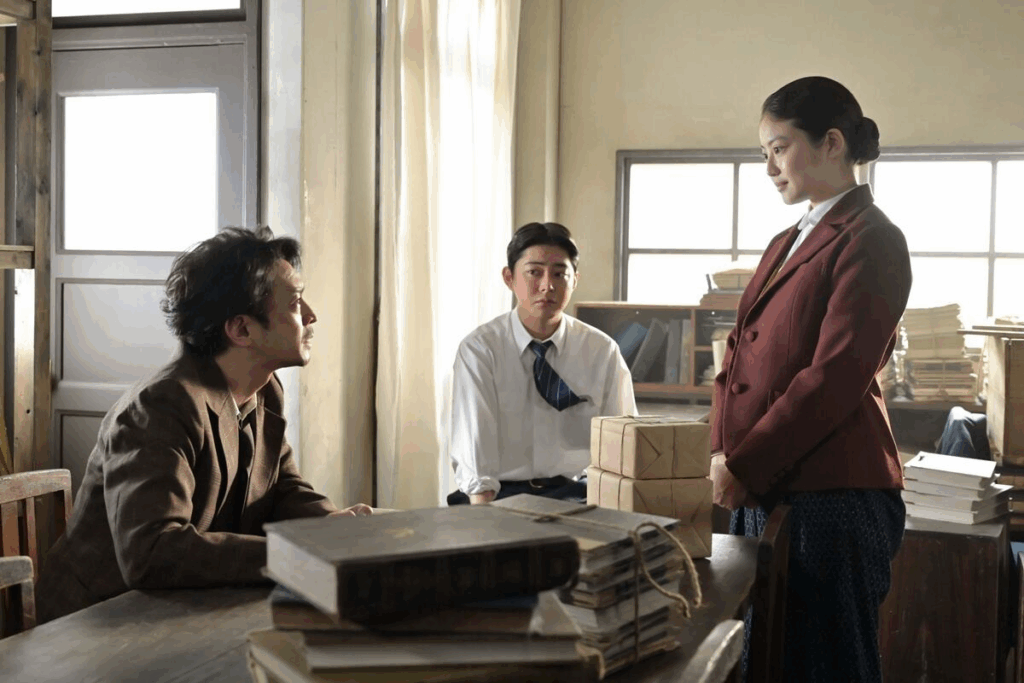

まず、「高知新報」の編集局では、主人公・朝田のぶが夕刊の新設に向けて奔走します。のぶはかつて教師だった経験から、「戦後を生きる人々の生の声」を記事にしたいという強い思いを抱いていますが、同時に自分の言葉で伝えることへの恐れや迷いも語っています。東海林編集長や岩清水ら同僚との議論の中で、新聞記者としての矜持や責任の重さを改めて突きつけられる場面が印象的です。

一方、柳井嵩や健太郎、康太は、進駐軍から回収した廃品を売ることで生計を立てており、日々の生活と家族を守るための苦労が続いています。嵩はアメリカの雑誌『HOPE』との出会いを通じて、「新しいもの」に心を躍らせる一方、戦後社会の現実と夢の狭間で揺れ動いています。

このように、新聞記者としての使命感と家族の生活、そしてそれぞれの将来への思いが、交差しながら物語を大きく動かしていきます。

進駐軍と戦後社会のリアルな描写

戦後の高知を舞台にした第67話では、進駐軍の存在と社会の変化が物語の随所に描かれています。

編集局の会議では、戦時中に敷かれていた「一社一紙」の厳しい言論統制から、進駐軍の方針による「言論の自由」へと急激に舵が切られていることが語られます。この変化によって、新聞社は夕刊発行の申請や新しい編集体制への挑戦を余儀なくされています。

また、市場や町では、進駐軍が不要とした物資や雑貨が“廃品”として流通し、それを日本人が大切に使い回すという現実が強調されています。アメリカ製の雑誌や贅沢品は、嵩たちにとっては「未来への希望」を感じさせる特別な存在です。一方で、子どもたちが「ギブミーチョコレート!」と叫ぶ姿には、物資不足や飢え、戦後社会の厳しさと、アメリカへの憧れが入り混じった複雑な心情が見え隠れします。

このように、進駐軍の影響が身近な生活や価値観の変化にまで及んでいる様子が、リアルに描かれているのが本エピソードの特徴です。

嵩のトキメキと若者たちの成長

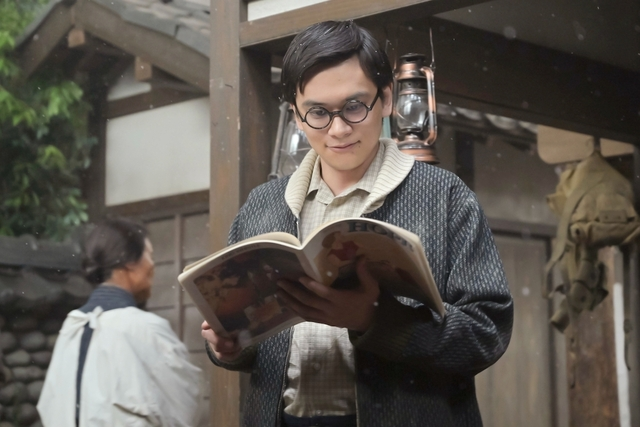

第67話の大きな見どころは、柳井嵩が久しぶりに心を躍らせる瞬間、すなわち“トキメキ”を感じる場面です。嵩は、戦後の混乱と物資不足が続く中、健太郎や康太とともに進駐軍の廃品を集めて生活を支えています。そんな日々の中、嵩はガラクタの山からアメリカの雑誌『HOPE』を見つけます。

その斬新なデザインや色使いは、嵩にとって単なる異国のもの以上の意味を持ち、戦後の閉塞感のなかに新しい価値観と未来への希望を感じさせるものでした。

この“トキメキ”は、嵩だけでなく、若い世代全体がそれぞれの方法で時代を乗り越えようとする象徴的な出来事です。日々の小さな希望や憧れが、戦争によって失われていた「新しい夢」を呼び起こし、次の時代への成長へとつながっていきます。嵩や健太郎、康太たちの行動や心の変化は、戦後の若者たちが現実と未来のはざまで懸命に前進しようとする姿そのものであり、物語に大きな力を与えています。

朝田のぶの挑戦と新聞作りの裏側

物語のもうひとつの軸となるのは、朝田のぶが新聞記者として新たな一歩を踏み出す姿です。第67話では、高知新報で夕刊発行の申請が進む中、のぶは東海林編集長や岩清水と共に夕刊編集局に配属されます。

しかし、夕刊発行はまだ承認待ちであり、最初に任されたのは編集局となる物置の片付けという地道な仕事でした。紙不足という現実のなか、焼け残った紙や古い紙を集めて使うなど、戦後ならではの苦労も描かれています。

編集部では「戦後を生きる人々の生の声」を伝えるべきか、記者の矜持とは何か、といった議論が繰り広げられます。のぶは、かつて教師として間違ったことを子どもたちに教えた苦い経験を抱えながらも、「自分の言葉で記事を書くことの恐ろしさ」と正面から向き合おうとします。

東海林からは「否定されることを恐れるな」と記者の鉄則を教わり、のぶは記者として新たな使命と責任感を自覚していきます。こうした挑戦と悩みの積み重ねが、新聞という社会の「声」を作り上げる裏側であることが、丁寧に描かれています。

のぶの成長や新しい仕事への挑戦は、家族や同僚との関係、そして戦後の社会全体の希望と葛藤を象徴する重要な要素となっています。

朝ドラあんぱん第67話の感想・考察とキャスト情報

主要キャストと登場人物の関係性

第67話「たかしのトキメキ」には、家族や仲間、職場の人々が多面的に描かれています。物語の中心となるのは、朝田のぶ(今田美桜)と柳井嵩(北村匠海)です。のぶは、戦後の混乱の中で新聞記者としての使命感に目覚め、夕刊編集局で新たな一歩を踏み出します。

嵩は、進駐軍の廃品回収を通じて生活の糧を得る一方、アメリカの雑誌との出会いによって未来への希望を見出します。彼の仲間である健太郎(高橋文哉)や康太(櫻井健人)は、嵩と共に雑貨市で働き、日々の現実を分かち合っています。

編集局側では、東海林(津田健次郎)が新たに編集長に任命され、のぶや岩清水信司(倉悠貴)と共に新聞の新時代を切り拓こうとしています。他にも、朝田メイコ(原菜乃華)、小田琴子(鳴海唯)、鳥居出(古川耕史)、緑川達也(嘉島陸)、青木政三(若林拓也)といった人物が登場し、家族や職場でそれぞれの役割や関係性が複雑に絡み合っています。

このように、主要キャスト同士の絆や葛藤が、戦後という激動の時代を生き抜く人間ドラマの軸となっています。

「たかしのトキメキ」に込められた意味

「たかしのトキメキ」というサブタイトルは、主人公のひとりである嵩が戦後の暗い時代の中で“心を躍らせる”瞬間に焦点を当てています。嵩はアメリカの雑誌『HOPE』に出会い、その最先端のデザインや色彩に衝撃を受けます。

これは単なる新奇な体験にとどまらず、戦争で一度失われた「新しいもの」や「夢」への感覚を取り戻す象徴的な場面となっています。トキメキ――すなわち希望や未来への期待――は、嵩だけでなく、若者世代が次の時代に進むための原動力として描かれています。

また、サブタイトルは、家族や仲間、新聞記者たちが“自分なりのトキメキ”や目標を探しながら、戦後をたくましく生きるという全体テーマにもつながっています。ドラマが伝えたい「小さな希望が未来を動かす」というメッセージが、このタイトルに込められています。

視聴率やSNSの反応まとめ

第67話は、関東地区世帯視聴率16.8%(前回比+1.0pt)・個人視聴率9.5%(前回比+0.7pt)と、シリーズ最高タイ記録を更新しました。特に、新展開となる「夕刊編」突入や、嵩のトキメキを軸にした青春エピソードが注目を集めたことが、視聴率上昇の理由とされています。

SNS上では、「雑誌HOPEのシーンが印象的」「戦後の混乱期に小さな希望を描いているのが良い」「のぶの葛藤に共感した」「キャストの演技が自然で引き込まれた」など、多くの好意的な反応が見られました。

また、中園ミホ脚本による“戦後のリアル”な描写や、RADWIMPSの主題歌「賜物」も話題になっており、次回以降への期待を高めています。

今回の高視聴率とネットの盛り上がりは、朝ドラ「あんぱん」が幅広い世代に支持されていることを改めて示す結果となりました。

脚本・主題歌・スタッフの魅力

「朝ドラあんぱん第67話」では、脚本・主題歌・スタッフ陣のこだわりが随所に感じられます。脚本は『花子とアン』以来2度目となる中園ミホが担当し、戦後の高知を舞台に登場人物一人ひとりの感情や成長を丁寧に描写。セリフや会話のやりとりには、その時代特有の葛藤や温かみがリアルに表現されています。

主題歌はRADWIMPSによる「賜物」。透明感と力強さが同居するメロディが、物語の“再生”や“希望”というテーマと自然に重なり、毎話のはじまりを鮮やかに彩っています。

また、スタッフ陣による時代考証や美術、衣装、ロケーション選びにも注目。1946年の高知の雰囲気が細部まで丁寧に再現され、物語の臨場感やリアリティを高めています。

キャスト・スタッフが一体となって作り上げる世界観が、視聴者に深い感動と余韻を残しています。

次回以降の展開とおすすめ関連ドラマ

次回以降の展開については、現時点で公式情報・あらすじが提供されていないため、詳細は次回にお伝えします。

朝ドラ「あんぱん」をきっかけに、戦後を舞台にした家族や若者の成長物語に興味を持った方には、過去作の「花子とアン」(脚本:中園ミホ)や、「エール」「おちょやん」といった昭和時代の朝ドラもおすすめです。

また、希望と再生、家族の絆や新聞記者の奮闘といったテーマを扱う他のドラマも、朝ドラファンの方にはきっと楽しんでいただけるでしょう。

引き続き最新情報や見どころを、次回以降も当ブログでお届けします。

コメント