朝ドラおむすび第113話では、緊急事態宣言下での理髪店の営業継続を巡り、聖人が葛藤する様子が描かれる。若林の助言を受け、地域とのつながりを再認識しながらも、感染対策をどこまで徹底すべきか思い悩む。一方、結が働く病院では、栄養管理の新たな工夫が進められ、患者への手書きメッセージが心の支えとなっていく。しかし、コロナ禍で増す医療現場の緊迫感の中、使い捨て食器不足という新たな問題が発生。そんな状況でも、友情と連携の力で病院の最前線を支えようと奮闘する姿が描かれる。家族の会話が映し出す変化や、社会全体に広がる影響を丁寧に描いた本エピソードの見どころを詳しく解説する。

- 理髪店を巡る聖人の葛藤と営業決断の背景

- 病院での栄養管理の工夫と患者支援の取り組み

- コロナ禍での感染対策と医療現場の緊迫した状況

- 地域のつながりや友情が支える人々の奮闘

朝ドラおむすび第113話|家族と仕事が交錯する日常

理髪店を巡る聖人の葛藤

新型コロナウイルスの感染が拡大し、政府による緊急事態宣言が発令される中、理髪店「ヘアサロン米田」を営む**聖人(北村有起哉)**は、大きな決断を迫られていた。商店街の飲食店が次々と休業を余儀なくされる中、自分の店を開け続けることが正しいのかどうか、迷いを抱えていたのだ。

理髪店は「社会生活を維持するために必要な業種」とされ、営業継続が認められていたものの、感染のリスクを考えると、不安が拭えない。客足が遠のく中での営業は経済的にも厳しく、店を閉じるべきなのか、それとも続けるべきなのか——聖人の悩みは深まるばかりだった。

さらに、店のスタッフも不安を抱えており、「感染対策をどこまで徹底すべきか」についても、明確な答えが出せない状況だった。かつては何の心配もなくお客様を迎えていた店が、今では消毒やマスク、換気といった新たなルールに縛られ、不自由さを感じていた。

そんな中、聖人は市役所職員の**若林(新納慎也)**に相談することを決める。行政の立場からのアドバイスを受けることで、少しでも不安を和らげたいという思いがあった。

若林の助言と地域のつながり

聖人の相談を受けた若林は、慎重な口調で「理髪店の営業は続けても問題ない」と伝える。しかし、同時に「感染予防の徹底が不可欠だ」とも強調した。

若林は、阪神・淡路大震災の後にも感染症が流行し、病気の影響で命を落とす人が多かったことを引き合いに出し、「こういう時だからこそ、しっかりと対策をすることが大切なんです」と説明する。そして、「今まで僕らはいろんな困難を乗り越えてきた。今回も力を合わせれば、きっと乗り越えられるはずです」と聖人を励ました。

この言葉を受け、聖人の中に少しずつ覚悟が芽生え始める。「店を開け続けることも、地域の人々のためになるのではないか」——そう考えるようになったのだ。

さらに、若林は「何か困ったことがあったら、いつでも連絡してください」と伝え、聖人との信頼関係がより深まる場面もあった。地域のつながりが大切であることを再確認した聖人は、「感染対策を徹底しながら、お客様を迎えよう」と決意を固める。

家族の会話が映し出す変化

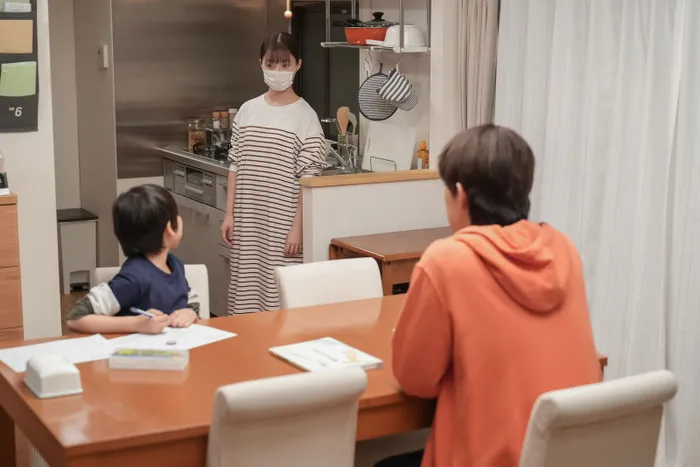

理髪店の営業について決断した後も、聖人の心にはまだ不安が残っていた。それは、コロナ禍での日常が大きく変わってしまったことへの戸惑いだった。

家に帰ると、妻の**愛子(麻生祐未)や娘の花(子役)**との何気ない会話の中に、コロナによる生活の変化が垣間見える。

「家の中ぐらいマスク外したらどうや?」

聖人がそう言うと、家族は「でも、念のため」と慎重な様子を見せる。日常のささいな行動にさえ、コロナの影響が浸透していることを感じる場面だった。

また、花はオンライン授業の合間に先生から送られてきた「謎解き」に取り組んでいた。以前なら友達と直接会って遊ぶことが当たり前だったのに、今は画面越しの交流が主流になっている。

「花、もうすぐ登校日やね。友達に会えるの楽しみ?」

愛子の問いかけに、花は「うん!」と明るく答える。しかし、コロナの影響で学校の授業も変則的になり、登校できる日数が限られている。親子の会話の端々に、当たり前だった生活が変わりつつある現実がにじみ出ていた。

そんな中、聖人はふと「おむすび」を手に取る。花は、「ママが作ったおむすび、食べたい!」と無邪気に言うが、聖人の表情はどこか寂しげだった。

かつては、素手で握ったおむすびを家族みんなで食べるのが普通だった。しかし、今は「衛生管理」の観点から、ラップを使って握るのが当たり前になっている。この小さな変化が、コロナ禍における「当たり前の日常の変容」を象徴しているようだった。

家族の会話を通じて、「コロナ禍での新しい生活様式」が浮き彫りになり、聖人は改めて「自分たちの暮らしが大きく変わってしまった」という現実を実感する。

「少しずつ、当たり前だった日常が変わり始めていったのです。」

この一言が示すように、今回のエピソードでは、理髪店の営業や地域とのつながりだけでなく、家族の暮らしにも静かに訪れる変化が丁寧に描かれていた。

緊急事態宣言下での営業決断

政府による緊急事態宣言が発令され、街全体が静まり返る中、理髪店「ヘアサロン米田」を営む**聖人(北村有起哉)**は、自分の店をどうするべきか大きな決断を迫られていた。

理髪店は社会生活に必要な業種として営業を許可されていたが、周囲の飲食店や商業施設が次々と休業を決める中、自分の店を開け続けることへの葛藤が拭えない。

「店を開けたとしても、お客さんは来るのか?」

「万が一、自分の店が感染源になってしまったらどうする?」

このような不安が、聖人の頭の中を巡る。商店街を歩いてみても、人通りはほとんどなく、営業を続けることでどれだけの意味があるのか分からなくなってしまう。

しかし、理髪店を必要としているお客様がいるのも事実だった。常連客の中には高齢の方も多く、「長年通っているこの店じゃないとダメだ」と言う人もいる。

そんな中、聖人は行政の対応を知るために、市役所の職員である**若林(新納慎也)**を訪ねることにした。

感染対策を巡る思いと現実

市役所で聖人の相談を受けた若林は、理髪店の営業は「社会生活を維持するために必要な業種」として許可されていることを説明する。しかし、同時に「感染対策の徹底が絶対条件である」と強調する。

「感染症は本当に怖いものです。阪神・淡路大震災の後も、感染症の流行で体の弱い人たちがたくさん亡くなりました。」

そう語る若林の言葉は、聖人の心に深く響いた。過去の経験から学び、感染対策を怠らないことが、地域の人々を守ることにつながるのだ。

「けど、ここまで徹底するのはやりすぎなんじゃないか?」

聖人がそう疑問を投げかけると、若林は真剣な表情で答える。

「どれだけ対策をしても『やりすぎ』ということはありません。今こそ、できる限りのことをするべきなんです。」

その言葉を受け、聖人は改めて自分の立場を考え直す。店を閉めるのではなく、「できる限りの感染対策を講じながら営業を続ける」ことが、今の自分にできる最善の選択なのかもしれない。

こうして、ヘアサロン米田は営業を続ける決断を下す。しかし、その決断は決して軽いものではなかった。

「感染対策をどこまで徹底すればいいのか?」

「スタッフの安全をどう守るのか?」

営業を決めたからといって、すべての問題が解決するわけではない。むしろ、これからが本当の戦いだ。

「これまでの当たり前が通用しない時代に、どうやって生き抜いていくのか——。」

その答えを見つけるために、聖人は日々模索し続けることになる。

朝ドラおむすび第113話|結の挑戦と病院の現場

栄養管理の新たな工夫と課題

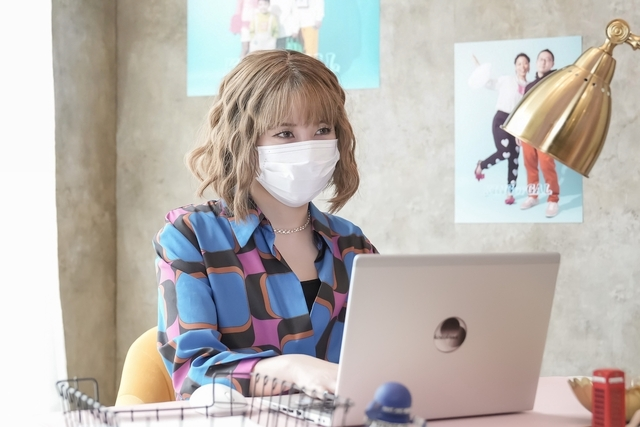

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、病院の栄養管理にも新たな課題が生じていた。管理栄養士として働く**米田結(橋本環奈)**は、病院に搬送される患者のカルテを確認する中で、多くの患者が食事の摂取量が減り、免疫機能が低下していることに気づく。

「食べる量が減ってしまっているのは、病気の影響だけじゃない。」

感染症への不安やストレスが患者の食欲を奪い、回復を遅らせているのではないか。結はそう考え、患者が少しでも栄養を摂取しやすくするため、献立の見直しを提案する。

具体的には、ビタミンDを多く含む食材を増やすことを決定した。例えば、タラをビタミンDが豊富な鮭に変更し、腸内環境を整えるために食物繊維を多く含むキノコ類を味噌汁に取り入れる。

「少しでも食べてもらって、体力を回復してほしいんです。」

結の提案に、同僚の**柿沼(医療スタッフ)**も賛同し、「コロナ患者だけじゃなく、すべての入院患者の献立も見直しましょう」と提案する。

病院全体の食事を見直す大規模な改善計画が動き出すこととなった。しかし、そこにはいくつかの課題もあった。

- 食材の確保

- 感染拡大の影響で、一部の食材の仕入れが不安定になっていた。

- 病院食の大量調理には、限られた予算と供給の中で対応しなければならない。

- 患者の嗜好と食事制限

- 高齢患者や病状によっては、新しい献立をそのまま適用できないケースもある。

- 免疫向上に役立つ食材でも、食べ慣れないと受け入れにくい。

結たちは、このような課題と向き合いながら、最適な食事提供の方法を模索していくこととなった。

患者への手書きメッセージの意義

栄養管理の工夫だけではなく、結はもう一つ新たな試みを考案した。

「食事だけでなく、患者さんの気持ちも少しでも支えられたら……。」

そこで提案したのが、患者に向けた手書きメッセージを食事トレーに添えるというアイデアだった。

「ビタミンDは免疫機能を高める大切な栄養素です。しっかり食べて、早く元気になりましょう。」

このような短い言葉を、病院食と一緒に届けることで、患者の気持ちを少しでも明るくしたいという思いが込められていた。

この提案に、医療スタッフたちも賛同する。

「気持ちが上がれば、免疫力も上がるって言うしね!」

結の同僚である**石田(大東駿介)**も「NST(栄養サポートチーム)の患者さんにもメッセージを添えたらどうかな」と提案し、病院全体の取り組みへと発展していく。

しかし、これにも課題があった。

- 業務負担の増加

- すべての患者に手書きメッセージを添えるとなると、スタッフの負担が大きくなる。

- 医療現場はすでに多忙を極めており、時間の確保が難しい。

- メッセージの受け取り方の違い

- 「励まされる」と感じる患者がいる一方で、「形式的なもの」と捉える人もいるかもしれない。

- コミュニケーションの方法として、本当に最適なのかを考える必要があった。

それでも、結は「小さな心遣いが、患者さんの力になるかもしれない」と信じ、手書きメッセージの取り組みを実行に移すことを決めた。

コロナ禍で増す医療現場の緊迫感

病院内の状況は、日を追うごとに緊迫していった。

「コロナ患者の入院が増え続けている……。」

通常の病床も埋まり、医療スタッフの疲労も限界に達しつつあった。さらに、感染エリアの配膳係を担当していた江藤さんと前田さんの家族がコロナに感染し、彼女たちが濃厚接触者として業務を離れざるを得なくなる事態が発生する。

「配膳を担当できる人がいなくなる……。」

このままでは、病院食が患者に届かなくなってしまう。それは、医療現場にとっても患者にとっても致命的な事態だった。

そんな中、結と石田が名乗りを上げる。

「私がやります。」

「僕も行きます。」

医療従事者としての役割を超えて、病院全体を支えようとする彼らの姿勢は、現場の士気を高めることにもつながった。

しかし、医療スタッフたちの負担はますます増していく。感染リスクのある環境での勤務が続き、「自分が感染してしまったらどうしよう」という恐怖が常に付きまとっていた。

病院内には緊張が張り詰め、感染防止対策のためにさらに厳格なルールが設けられていく。

- 病棟への立ち入り制限の強化

- 一部のエリアは完全な防護服なしでは入室不可となる。

- 必要最小限のスタッフだけが立ち入ることを許される。

- 物資の不足

- 使い捨て食器や衛生用品の不足が深刻化し、迅速な補充が必要となる。

- 医療資材の確保が急務となるが、供給が追いつかない状況が続く。

このような状況の中で、結たちは何とか病院の運営を支えようと奮闘していた。

「目の前の患者さんのために、私たちができることをやる。」

その信念を胸に、彼らの戦いは続いていく。

使い捨て食器不足が引き起こす危機

新型コロナウイルスの感染拡大により、病院内のリソースは日を追うごとに逼迫していた。その影響は、患者の治療や医療スタッフの負担だけでなく、食事の提供という基本的な部分にも及んでいた。

ある日、病院の配膳係から報告が入る。

「使い捨て食器が足りません。」

この一言に、病院スタッフは顔を見合わせる。コロナ病棟では感染防止のために、従来の食器ではなく使い捨ての容器を使用することが義務付けられていた。しかし、予想以上に患者が増えたことで、ストックが急速に減少してしまったのだ。

「もうなくなったの? 早すぎない?」

結(橋本環奈)や石田(大東駿介)たち栄養管理チームは、即座に対応を迫られる。

「今すぐ発注します!」

スタッフが手配に動くものの、供給が追いつかない可能性があることも判明する。全国的に需要が急増し、物流の遅延が発生しているため、すぐに入荷できる保証はなかった。

「このままだと、患者さんに食事を届けられなくなる……。」

それは病院にとって深刻な問題だった。食事は患者の回復に直結する重要な要素であり、特に免疫力が低下したコロナ患者にとっては、適切な栄養摂取が命をつなぐ鍵となる。

その時、病院に心温まる差し入れが届く。

「皆さんで召し上がってください。心を込めて作りました。」

差し入れを用意したのは、病院を支える地域の人々だった。おかみさんとサムさんが持ってきた弁当は、栄養バランスを考えたものになっており、忙しいスタッフたちを励ます贈り物だった。

「こんな時だからこそ、助け合いが大事なんですね……。」

食器不足というピンチに直面しながらも、地域の支えによって、スタッフたちは気持ちを新たにする。

しかし、その矢先にさらなる問題が発生する。

「配膳係の江藤さんと前田さんが、濃厚接触者になってしまいました!」

これにより、コロナ病棟の配膳担当者が不足し、食事を患者に届ける人がいないという状況に陥る。

「どうする? 代わりの人を手配できる?」

しかし、病院の人手不足は深刻だった。感染リスクのあるエリアに入れるスタッフは限られており、急に人員を補充するのは困難だった。

その時、結と石田が一歩前に出る。

「私が行きます!」

「僕も手伝います!」

2人の勇気ある決断に、周囲のスタッフも奮い立つ。こうして、配膳チームの一員として、結と石田が現場に入ることを決意する。

コメント