朝ドラおむすび第112話では、新型コロナウイルスの影響が本格的に描かれ、病院で始まるコロナ患者受け入れにより、医療現場が大きく変化します。管理栄養士であるユイも例外ではなく、栄養士としての職務が制限される現実に直面し、患者との接触機会が減る中で自分の役割を見つめ直すことになります。

そんな中、使い捨て食器「リスポ」の導入と工夫が進められ、少しでも患者が快適に食事をとれるよう奮闘するユイ。感染症対策がもたらす職場の緊張感が高まる一方で、家族とのリモート通話が示す新たな絆が描かれ、離れていても支え合う大切さが伝わるエピソードとなっています。

また、コロナ患者向けの食事作りに奮闘するユイは、喉の痛みや食欲不振を考慮したメニューを考案し、少しでも回復を助けようとします。仕事の葛藤を抱えながらも、家族との食卓で交わされる本音の会話が心の支えとなり、聖人・翔也との対話が描く夫婦・親子関係も印象的に描かれます。

さらに、緊急事態宣言下で変わる日常と未来への希望がテーマとなり、厳しい状況の中でも前を向くユイの姿が視聴者の共感を呼ぶ回となりました。コロナ禍で変化する病院の現場と、ユイの心の揺れをリアルに描いた本エピソードの見どころを詳しく解説していきます。

- コロナ禍による病院の変化と感染症対策の影響

- ユイが管理栄養士として直面する職務の制限と葛藤

- 家族とのリモート通話や食卓での会話がもたらす支え

- 緊急事態宣言下での職場と家庭の変化と未来への希望

朝ドラおむすび第112話:コロナ禍とユイの葛藤

病院で始まるコロナ患者受け入れ

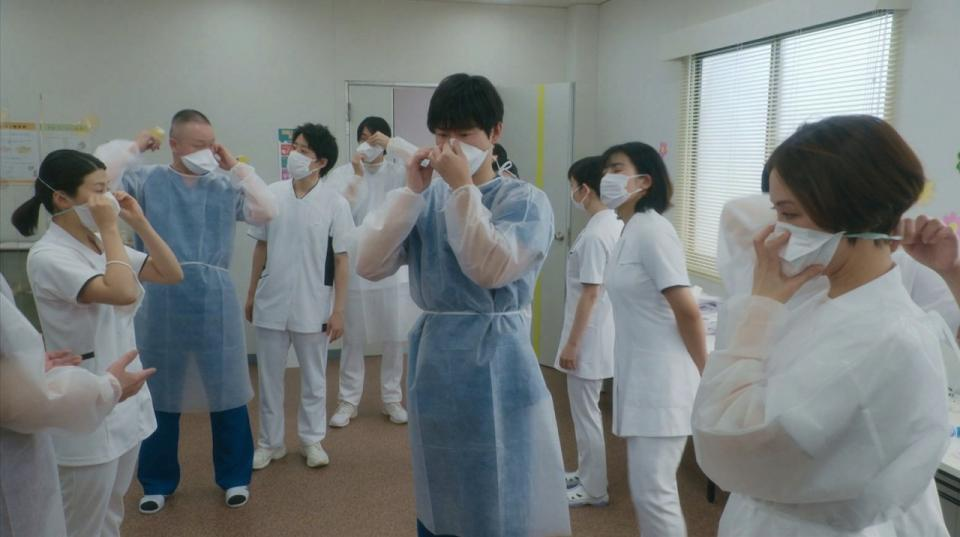

新型コロナウイルスの感染拡大により、新淀川記念病院ではコロナ患者の受け入れが正式に決定しました。院内の一部フロアは感染症対策のために「レッドゾーン」として設定され、医療スタッフは徹底した防護対策を求められることになります。

ユイたち管理栄養士も、この急激な環境の変化に対応するため、食事提供の見直しや衛生対策の強化に追われます。医療現場全体が緊迫感に包まれる中、ユイの同僚たちも「私たちはレッドゾーンに入ることはない」と確認しながらも、間接的に患者を支える重要な役割を果たすべく準備を進めていきます。

一方で、全国的に感染者が急増する中、病院内の通常業務も大きな影響を受けています。一般病棟の患者との接触も最低限に抑えるよう指示が出され、ユイたち栄養士は限られた条件の中でどのように患者の栄養管理を続けるかを模索することになります。

栄養士としての職務が制限される現実

これまでユイは、一般病棟の患者に対して日々の食事指導を行い、直接会話を通じて食事内容の改善を促していました。しかし、コロナ患者の受け入れが始まったことで、その役割が大きく制限されることになります。

病院側からの指示で、管理栄養士が患者と接する機会を極力減らすことが求められ、食事指導の頻度も週1回に縮小されることになりました。さらに、ミールラウンド(食事の配膳や摂取状況の確認)も制限されることとなり、患者との会話すら制限される状況に、ユイは深い葛藤を抱えます。

ユイは「患者の健康状態を確認するには会話が欠かせない」と感じており、食事の変化や体調の違和感を直接把握できなくなることへの不安を口にします。これまで積み上げてきた患者との信頼関係が、突如として希薄になってしまう状況に、ユイは大きな喪失感を覚えます。

この制約の中で、ユイたちはどのようにして患者の健康を守るのか、新しい対応策を考えることを迫られます。直接の接触が難しくなった分、リモートでの指導や食事記録の分析など、新たな方法を模索しながら試行錯誤が続きます。

使い捨て食器「リスポ」の導入と工夫

コロナ患者を受け入れるにあたり、病院では感染予防策の一環として、食器の使い捨てを導入することが決まりました。ユイたち管理栄養士は、どのような食器を採用すべきか議論を重ね、最終的に「リスポ」と呼ばれる使い捨て食器を導入することになりました。

通常の食器を使うと、使用後に消毒の手間がかかるだけでなく、感染リスクを高める可能性があるため、使い捨ての導入は不可避でした。しかし、ユイたちは「食器が味気ないと食欲が落ちるのではないか」と懸念し、できる限り食事を楽しめるように工夫することを決めます。

食器の色についても検討され、「暗い色よりも明るい色の方が食欲を刺激する」との考えから、最終的に白色が選ばれました。ユイは「少しでも食欲が湧くように」と願いながら、この決定を進めていきます。

また、食器の変更に伴い、患者が食事を取りやすい形にするため、スプーンやフォークの形状、容器の深さなども見直されました。ユイたちは「使い捨てだからこそ、少しでも温かみを感じてもらえるように」と工夫を重ね、制限された環境の中で最善を尽くそうとしています。

このように、新たな感染対策の導入により、管理栄養士としての役割も変化を余儀なくされています。しかし、ユイたちは患者の健康を第一に考え、少しでも快適な食事環境を提供できるよう努力を続けています。

家族とのリモート通話が示す新たな絆

新型コロナウイルスの影響で、病院内だけでなく、家族との関係にも変化が生じています。感染リスクを考慮し、病院勤務者は家族とも慎重に接することが求められ、直接会う機会が減少しました。そんな中、ユイのもとに母・愛子から「リモートで話そう」とのメールが届きます。

家族とのリモート通話は、ユイにとって初めての試みでした。画面越しに、母・愛子や祖母・佳代の元気な姿が映し出され、久しぶりに家族の声を聞くことで、ユイは束の間の安らぎを感じます。父・聖人は「こっちは元気やけん、ユイもしっかり栄養を摂らんといかんよ」とユイを気遣い、家族全員がそれぞれの健康を願い合う姿が描かれました。

また、リモート通話の中で、母・愛子は「おばあちゃんと毎日おしゃべりしてるよ」と明るく話し、画面の向こうで祖母・佳代も笑顔を見せます。そんな家族の様子を見て、ユイも少しだけ心が軽くなったようでした。

一方で、コロナ禍による生活の変化は、家族の絆にも影響を与えています。直接会えないもどかしさを抱えながらも、こうしてリモートを通じて繋がることができる時代に感謝するユイ。しかし、画面越しでは伝わらない温もりに、どこか寂しさも感じているようでした。

このシーンは、コロナ禍において多くの人が経験した「遠くても繋がることの大切さ」を象徴しています。直接会えなくても、言葉を交わし合うことで絆は保たれ、家族の支えがあるからこそ、ユイも日々の困難に立ち向かうことができるのです。

ユイの葛藤と仕事の意義を問い直す瞬間

病院内の感染対策が強化される中で、ユイは仕事の制限に大きな戸惑いを感じています。管理栄養士として、毎日患者と会話しながら健康状態を把握し、食事の改善をサポートしてきたユイ。しかし、コロナ禍ではその機会が大幅に減少し、食事指導も週に一度に制限されてしまいました。

「私は患者さんのために何ができるのか?」

そう自問するユイ。病院全体がピリピリとした空気に包まれる中、ユイは自身の役割が縮小されることに強い無力感を覚えます。直接会えない中で、患者の健康状態を正確に把握することは容易ではありません。「会話しながら患者さんの状態を知るのが、私のやり方なのに…」と、これまでの自分の仕事の在り方が揺らぎ始めます。

帰宅後、夫・翔也との会話の中で、ユイはこの葛藤を打ち明けます。「患者さんと話すことができないのが辛い」と正直な気持ちを吐露し、翔也もまた「それは大変やな…」とユイの苦悩を受け止めます。

さらに、コロナ患者の増加によって、医療現場の状況は日々刻々と変化していきます。病院の食事提供も工夫が求められ、栄養士としての新たな対応が必要になってきました。従来のような直接指導が難しい中、どのようにして患者の栄養状態を守るのかーーその答えを模索する日々が続きます。

このエピソードでは、ユイが「管理栄養士としての役割とは何か」を改めて問い直す姿が印象的に描かれています。コロナ禍で制限が増えたからこそ、新しいアプローチを見つける必要がある。ユイの葛藤と試行錯誤の過程は、視聴者にとっても共感を呼ぶポイントとなるでしょう。

朝ドラおむすび第112話:職場と家庭での変化

感染症対策がもたらす職場の緊張感

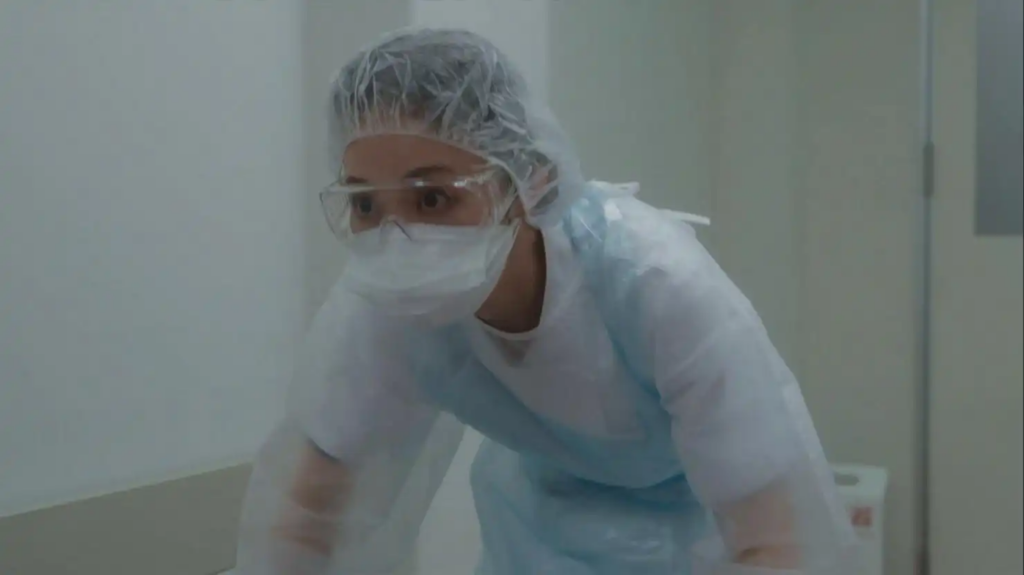

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、新淀川記念病院では感染症対策が一層強化され、医療現場の雰囲気はこれまでにないほど緊迫感に包まれています。コロナ患者を受け入れる病棟が「レッドゾーン」として指定され、病院内の動線が厳格に管理されるようになりました。

管理栄養士のユイたちも、この変化に直面しながら業務を続けています。しかし、感染リスクを最小限に抑えるため、患者との接触機会は極端に制限され、日常の業務フローも大きく変わりました。ミールラウンド(食事提供後の巡回確認)や食事指導は最小限に抑えられ、対面でのやり取りが減ることで、患者の食事状況や健康状態を把握することが難しくなっています。

医療スタッフの間でも、感染対策の徹底によるストレスが徐々に蓄積していきます。ユイの同僚たちも「いつまでこの状況が続くんやろうな…」と不安を漏らし、職場全体が緊張感に覆われています。

この厳しい環境の中で、ユイは「私たちにできることは何か?」と自問しながら、少しでも患者の健康を支える方法を模索し続けます。しかし、感染対策によって職務が制限されることへの葛藤は消えず、これまで当たり前だった患者との関わりが失われつつある現実に直面することになります。

コロナ患者向けの食事作りに奮闘するユイ

コロナ患者を受け入れるにあたり、ユイたち管理栄養士の役割も変化を求められました。これまでの通常の病院食とは異なり、感染症対策を考慮しつつ、患者が適切な栄養を摂れるような食事メニューを工夫する必要がありました。

コロナ患者の多くは、発熱や喉の痛み、倦怠感によって食欲が低下していることが報告されています。そのため、ユイたちは「食べやすく、栄養価の高い食事」を提供することに重点を置きました。

最終的に、患者の状態に合わせた以下のようなメニューが検討されました。

- 栄養補助食品のゼリー:水分と栄養を同時に摂取できるため、食欲のない患者にも適している。

- 冷凍プリン:喉ごしが良く、カロリー補給も可能なため、少しでも食欲を維持できる工夫として採用。

- 消化に良い温かいスープ:栄養補給と共に、喉の痛みを和らげる効果を期待。

さらに、食事の提供方法についても感染対策の観点から見直されました。配膳は「イエローゾーン」を経由して行い、スタッフの接触を最小限に抑えながら安全に提供できるように配慮されています。

ユイたちは、食事が患者の回復を支える重要な要素であることを改めて実感しながら、細心の注意を払いながら食事作りに取り組んでいきます。しかし、患者の顔を見ることができない中で、食事の満足度や効果を直接確認できないことに対するもどかしさも募っていきます。

家族との食卓で交わされる本音の会話

仕事での緊張が続く中、ユイは帰宅後、夫・翔也や父・聖人と夕食を囲みます。コロナ禍の影響で病院の状況が急変する中、家庭内でもその影響が色濃く出始めています。

食卓では、翔也が「じゃあ一般の患者さんともあんまり話せへんのか」とユイの仕事の変化について尋ねます。それに対し、ユイは「会話しながら患者さんの状態を把握していくやり方やったけん、話せんのは結構つらい」と本音を漏らします。

ユイにとって、患者との対話は単なる業務ではなく、信頼関係を築きながら健康を支えるために欠かせないものでした。しかし、コロナ禍によってその役割が大きく制限され、仕事のやりがいすら揺らぎ始めていることが伝わります。

そんなユイの様子を察した翔也は「じゃあデザートにしようか」と提案し、少しでもユイの気持ちを和らげようとします。ささやかな気遣いが、ユイにとっては心の支えとなります。

また、食卓を囲む中で、父・聖人は「この状況、いつまで続くんやろうな」と呟きます。家族全員が、コロナ禍という予測不能な状況に不安を抱えていることが改めて浮き彫りになります。

それでも、「明けない夜はない」という言葉を交わしながら、家族の絆を確かめ合うユイたち。日々変化する現実の中で、家庭での何気ない会話や温かい食事が、ユイにとっては何よりの支えとなっていることが伝わるシーンとなりました。

聖人・翔也との対話が描く夫婦・親子関係

新型コロナウイルスの影響が日常に深く入り込む中で、ユイは仕事の変化だけでなく、家族との関係にも新たな向き合い方を求められています。夫・翔也、父・聖人との会話は、コロナ禍における不安や葛藤を分かち合う大切な時間となっています。

夕食の席で、翔也はユイの話を聞きながら「じゃあ、一般の患者さんともあんまり話せないのか」と問いかけます。ユイは「会話しながら患者さんの状態を把握していくのが私のやり方やけん、話せんのは結構つらい」と答え、仕事への葛藤を打ち明けます。翔也はその言葉を静かに受け止め、ユイの気持ちを尊重しながら、彼女のストレスを少しでも和らげようと気遣います。

一方で、父・聖人は「この状況、いつまで続くんやろうな」と、コロナ禍の長期化を憂います。理容師である彼もまた、仕事に制約がかかる中でさまざまな困難に直面しており、ユイと同じように無力感を抱えていることが伺えます。

しかし、家族の間では、不安の中にもどこか穏やかな空気が流れています。翔也は「じゃあデザートにしようか」と何気なく提案し、ユイを少しでも明るい気持ちにさせようとします。このような小さな気遣いが、ユイにとっては大きな支えとなります。

このシーンでは、夫婦や親子が互いの不安を理解し、共に乗り越えようとする姿が描かれています。コロナ禍という困難な状況の中でも、家族との対話が支えとなり、絆をより深めていく様子が印象的に表現されています。

緊急事態宣言下で変わる日常と未来への希望

状況が刻々と悪化する中、ついに全国で緊急事態宣言が発令されました。これにより、町は人の姿が消え、社会全体が静まり返ります。新淀川記念病院も例外ではなく、医療現場はまさに「戦場」のような状態へと変化していきます。

次々と搬送されてくるコロナ患者。病院内の緊迫感はこれまで以上に高まり、ユイたち管理栄養士もその対応に追われる日々を送ります。栄養管理の面でも、通常とは異なる特別な配慮が求められ、食事のメニューや提供方法の見直しが急ピッチで進められます。

一方、街の様子も一変しました。多くの店が営業を停止し、人々は外出を控えるようになり、かつての賑わいが消え去りました。この変化は、ユイの家族にも大きな影響を与えます。

家の中では、ユイたち家族が「明けない夜はない」とお互いに言い聞かせながら、前向きな気持ちを持とうとします。翔也も「本当やったら、そっち(実家)に行かんとあかんのに、おふくろのことをいろいろやってもて」と、直接会えないもどかしさを滲ませます。

そんな中、家族とのリモート通話が再び登場します。画面越しに笑顔を見せる母・愛子や祖母・佳代の姿に、ユイは少しだけ安心します。「体に気をつけてな」「また連絡するね」というやり取りが交わされ、たとえ遠く離れていても、家族のつながりは決して途切れないことが強調されます。

未来への不安を抱えながらも、ユイたちは少しずつ「新しい日常」に適応しようとしています。このエピソードでは、コロナ禍という未曾有の状況の中でも、家族や仲間と支え合いながら前を向こうとする人々の姿が描かれました。

物語は、まだ終息の見えない状況の中で、それぞれの登場人物がどのように変化していくのか、今後の展開に期待が高まる回となりました。

コメント